“国民病”といわれる歯周病

歯垢に棲みつく歯周病菌が、歯を支える顎の骨や歯ぐきを徐々に溶かしていく歯周病。悪化すれば歯は支えを失って、抜け落ちてしまうこともあります。そんな歯周病は、日本の国民病といわれるほど広く蔓延しているため、決して他人ごとではありません。

虫歯と同じく初期に自覚症状が出にくい歯周病は、定期検診で早期発見・早期治療に努めることが大切です。わずかでも異変に気づいたら、JR芦屋駅から徒歩4分の歯医者「中山歯科」までご相談ください。

歯周病は自覚症状がないまま進行し、放っておくと歯が抜け落ちてしまうとても怖い病気です。近年では、歯周病が深刻な全身疾患を引き起こしたり、悪化させたりする可能性があると言われています。

歯周病(歯槽膿漏、歯周炎)ってどんな病気?

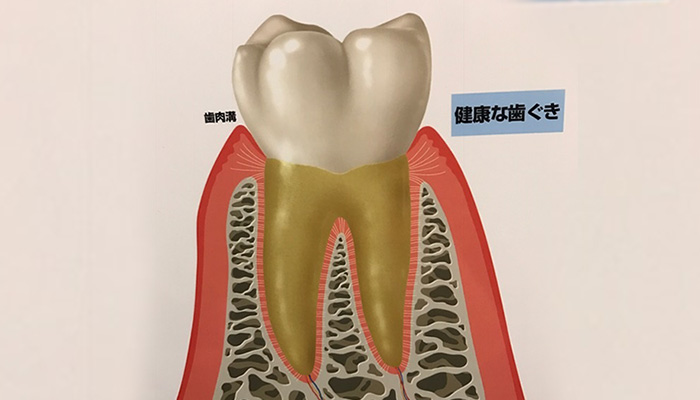

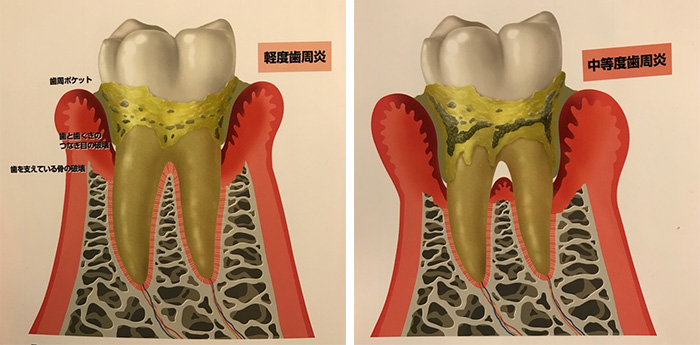

歯周病は磨き残しなどによる細菌が原因で歯の周りに炎症を起こします。歯肉が軽い炎症を起こした程度の初期の歯周病を歯肉炎、それ以上に進行すると歯周炎(歯槽膿漏)といいます。

健康な歯ぐきは淡いピンク色をしてひきしまっています。ところが、歯肉炎を起こした歯ぐきの色は、赤味が強くなり、歯と歯の間の歯ぐきが腫れたりします。歯磨き(ブラッシング)の時に出血することもありますが、この時痛みはまだありません。

歯ぐきの炎症が広がり、一度歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」と呼ばれる溝ができます。歯ぐきがさがって歯がのびてきたように見えたり、歯肉がぶよぶよになり、歯の間に隙間ができて食べ物もはさまりやすくなってしまいます。

歯周病は自覚症状がないまま進行し、放っておくと歯が抜け落ちてしまうとても怖い病気です。近年では、歯周病が深刻な全身疾患を引き起こしたり、悪化させたりする可能性があると言われています。

そしてこの溝が深くなればなるほど、溝の中のお掃除が難しくなり、歯周ポケットの中の根に歯石が沈着していきます。(これを縁下歯石といいます。)歯石はそれ自体に害はありませんが、表面がザラザラでデコボコしているので必ずプラーク(歯垢)がつきます。これが炎症を起こしていきます。

さらに歯周病が進行し、重度の歯周病になると歯ぐきはやせてしまい、歯はぐらぐらして食べ物が咬みにくくなり、歯を抜かなくてはならない可能性が高くなります。さらに違和感や痛みを伴うこともあり、歯ぐきの間から膿が出て、口がひどく臭うようになります。

また、骨が溶けて全体の三分の二以上なくなってしまうと外科的な処置(フラップ手術)をしたり、専用の薬を入れるなどの「再生療法」と呼ばれる治療が必要になる場合もあります。

歯周病チェックポイント

- Check Point下記の症状があったら要注意!!

-

① 歯を磨くと血が出る。

② 歯肉の色が濃い赤色になっている。

③ 朝起きた時、口の中がネバネバする。

④ 歯がういた感じがする。

⑤ 歯肉が腫れている。

⑥ 歯肉をおすとぶよぶよしている。

⑦ 歯の間にものがはさまりやすくなった。

⑧ 口臭がする。

⑨ 歯が長くなったように見える。

⑩ 歯がぐらぐらする。

歯周病が引き起こす全身症状

歯周病は大切な歯を抜け落ちさせてしまうだけでなく、全身にもさまざまな症状を招くことがあります。

| 糖尿病 | 心疾患・脳血管疾患 |

|---|---|

|

歯周病菌が産み出す毒素が血中に入り込むと、血糖値を下げる役割を持つインスリンの機能を妨げるといわれています。また逆に、糖尿病を患っていると歯周病になりやすいという報告もあります。 この相互関係をふまえ、糖尿病の改善には歯周病治療が有効であると考えられています。 |

歯周病菌は血小板を集める働きを持っているため、歯周病菌が血管に入ると血栓ができやすくなって動脈硬化を招きます。 また動脈硬化が進行すれば、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった心疾患・脳血管疾患のリスクが高まるといわれています。 |

| 早産・低体重出産 | 誤嚥(ごえん)性肺炎 |

|

歯周病によって生み出された炎症物質が子宮に到達すると、胎盤を刺激して陣痛に似た筋肉収縮を起こすといされています。その結果、早産・低体重児出産のリスクを高めてしまいます。 妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりなどの影響によって、歯周病になりやすい時期。お腹の赤ちゃんのためにも、お口のケアに注意が必要です。 |

誤嚥とは、誤って飲み込むこと。高齢や病気などによって身体機能が衰えると誤嚥を起こしやすくなり、口腔内の歯周病菌が食べ物と一緒に肺に入り込んでしまうことがあります。 その結果、歯周病菌が肺炎を引き起こすことがあり、これが誤嚥性肺炎と呼ばれているのです。 |

歯周病の検査方法

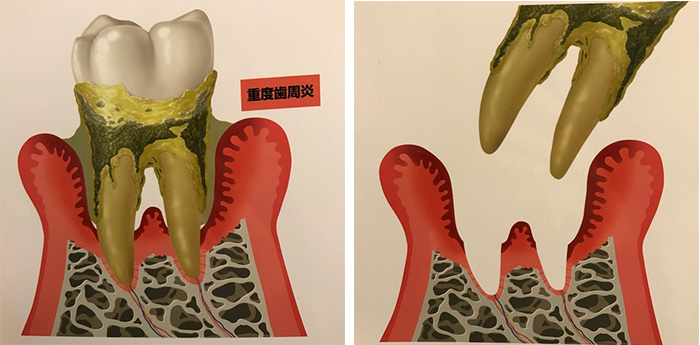

| 歯周ポケット検査 | 歯の動揺度検査 | レントゲン撮影検査 |

|---|---|---|

|

|

|

| プローブという器具を使って、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)の深さを測ります。深いほど、歯周病が進行しています。 | 歯をピンセットでつまみ、どれだけ動くか調べます。大きく動くほど、歯周病は進行しています。 | レントゲンで顎の骨を撮影し、骨の吸収量を調べます。骨の影が薄く映っているほど、吸収が進んでいることがわかります。 |

歯周病治療メニュー

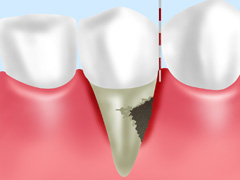

スケーリング

歯や歯周ポケットの中にこびりついた歯石は、ご自宅で取り除くことはできません。そのため歯科医院で歯科衛生士が行う、スケーラーという器具を使って歯石を取り除くスケーリングを受けることが必要です。

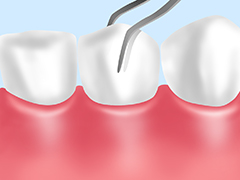

ルートプレーニング

スケーリングでは落とし切れない、歯周ポケットの奥に入り込んだ歯垢や歯石を取り除く処置です。最後に歯根面をなめらかにみがき上げ、歯垢の再付着を予防します。

歯周ポケット掻把(そうは)術

局所麻酔を行った上で、歯周ポケットの奥深くに入り込んだ歯垢や歯石、また感染した歯肉組織を取り除く処置です。

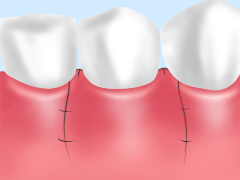

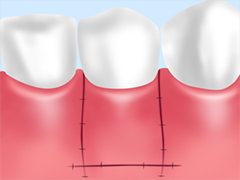

フラップ手術

局所麻酔を行った後、歯ぐきを切開して歯根の先にこびりついた歯垢や歯石、また感染した歯肉組織を取り除く処置です。処置後、歯ぐきを縫合します。

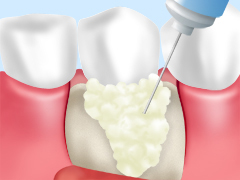

再生療法

歯周病の悪化によって失われてしまった、顎の骨や歯肉などの歯周組織を再生させる治療です。当院では次の3つの方法を用いています。

|

エムドゲイン歯周組織が失われてしまった部分にエムドゲインゲルという薬剤を注入し、スペースを確保した上で再生を促します。ゲルは後に吸収されます。

|

|

CTG(結合組織移植)上顎の口蓋(こうがい)から結合組織だけを切り取り、歯肉が不足している部分に移植し、再生させる治療です。歯ぐきが下がってしまった場合に有効です。

|

|

FGG(遊離歯肉移植)上顎の口蓋から上皮の付いた歯肉を切り取り、歯肉が不足している部分に移植し、再生させる治療です。CTGと同様に、歯ぐきが下がってしまった場合に有効です。

|